邱慶利

(山東鋼鐵集團萊蕪分公司銀山型鋼有限公司煉鐵廠 萊蕪 271100)

【摘要】通過對現有設備進行升級改造以確保符合國家除塵器排放標準,保障了高爐所需燒結礦的生產。

【關鍵詞】 電除塵器;風機糸統;輸灰設備

1前言

265 m2燒結機二、三篩除塵系統為板臥式單室三電場60m2電除塵器,為菲達環保制造,一冶安裝,于2004年5月投入運行。配置風機為Y4-73-11 NO19.5D 型,轉速 740r/min,風量 Q=19萬 m3/h,全壓=2300Pa,電動機功率200kW,電壓380 V。主要負責二、三次篩分室,9號、13號轉運站30個吸塵點的粉塵捕集任務,屬兩臺燒結機成品線共用。

2存在問題

該除塵器自2004年5月投運初期,只有1號265 m2燒結機生產,現場環境能滿足生產要求,2005年1月2號265 m2燒結機投產后矛盾開始暴露,篩子的進料端及篩體因無吸塵點而揚塵嚴重, 整個篩分室粉塵彌漫。由于吸塵點多,風量明顯不足,導致粉塵加劇,職工反映強烈。為此,在現有除塵器基礎上進行管網優化,在六個振動篩進料端、成一1皮帶機尾增加了 13個吸塵點,振動篩進料端揚塵得到遏制,但由于風量有限(43個吸塵點,額定風量19萬m3/h),篩體無吸塵點,加上產能的不斷提升,現場環境沒有根本性好轉,且逐步惡化。

3改造理由

(1) 由于該除塵器擔負的吸塵點多(43個點), 且每個篩體需要增加兩個吸塵點,僅此一項就需20多萬m3的風量,因此19萬m3的風量根本無法滿足要求。

(2) 電除塵是按照當時的環保要求設計(100mg/m3),無法滿足現在30mg/m3標準的高要求。且該除塵器已運行年多,設備老化,除塵能力降低,伴隨著風量的增加,風機的加大,電除塵器能力也需提升。

(3)關愛職工,迫切需要盡快治理。

4改造方案

經現場實地調查分析,制定如下改造方案:

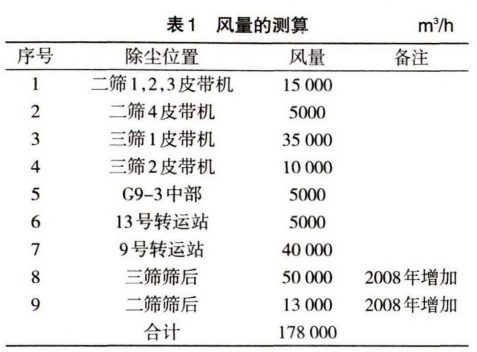

(1) 風量的測算見表1。

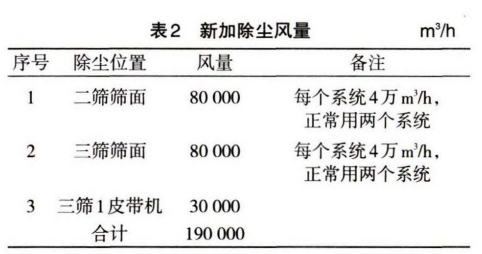

(2) 新加除塵點風量計算見表2。

(3)風機的選型:根據風量測算,選擇風機為離心式引風機Y4-73-11 NO19D型,轉速960r/min, 風量Q=19萬m3/h,電壓380V。由于同為60m2電除塵器,建議選與原設備同廠家、同類型風機,節約備件準備費用。

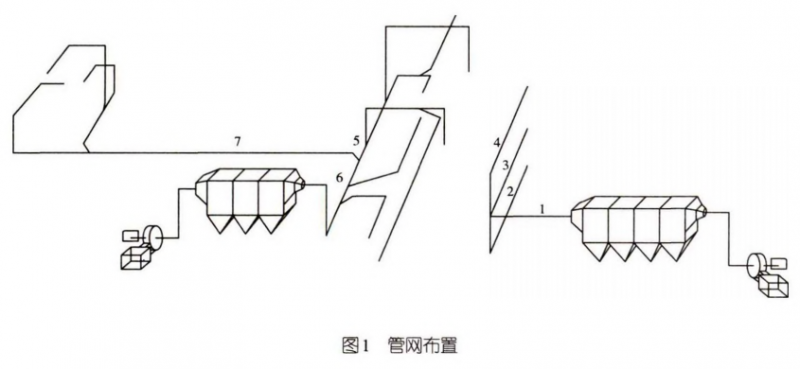

(4)管網的布置(見圖1) 1號管道負責二、三篩篩面,二篩進料皮帶這部分風量日常為18萬m3/h。2號管道負責三篩篩面。

3號管道負責二篩篩面,這部分風量為8 萬m3/h。 7號管道負責9號轉運站,這部分風量為4萬m3/h。

5號管道負責三篩1皮帶機、轉9-3中部、13號轉運站,這部分風量7.5萬m3/h。

除塵器安裝在二、三篩室的西側,新增加的篩面除塵管道從廠房的西南側進入,為減少篩體更換時對施工的影響,篩面吸塵主管道的安裝位置定于篩體東側,部分延用目前除塵管道的安裝支架,各分支管道的固定采取頂部吊架的形式,吸塵罩固定于篩體上,除塵管道與吸塵罩的結合部位設置軟連接,避免篩體振動影響管道。

南北兩側各增加一個吸塵點,除塵風量5000m3/h, 增加吸塵點的主要原因是兩個篩體共用同一落料點,落料點實際寬度較大,僅目前的一個吸塵管道難以應付兩端的揚塵問題.加上揚起的灰塵隨皮帶機運動方向溢出吸塵罩,導致現場環境質量下降。

管道改造完成后,考慮設備離線后不再產生煙塵,為合理的分配風量資源提高除塵效果,同時又不增加勞動強度,需在各除塵點安裝電動風量調節閥。

(5)除塵器選型:考慮現場場地以及環保指標因素,根據處理風量,按照電場風速不大于0.9m/s的要求,選擇臥式四電場60m2電除塵器。

一、二、三電場極板形式為常規,4電場采用螺旋線,同極間距400mm,電場電源配置為三相電源。

三相電源的應用,可提高電場有效功率,節約電能,且能滿足環保指標的要求,占地面積小。

(6)除塵器安裝在二、三篩室西側。將新建的60m2電除塵與目前現有的二、三篩60m2電除塵器并列。將二、三篩篩體除塵點,從原管道上剝離,由新建的60m2電除塵負責。這樣現場除塵設備布局相對緊湊。

(7)采用以下2種除塵灰輸送方式:①星型卸灰閥+刮板機+斗提機+集灰倉+星型卸灰閥+收灰罐車輸送,汽車運輸至三期原料配料室。②星型卸灰閥+刮板機+集灰倉+星型卸灰閥+自卸貨車,汽車運輸至原料廠堆放。

燒結除塵系統排下的除塵灰里面含有很多CaO,MgO,TFe等有用物質,以上兩種除塵灰輸送方式提高了除塵灰的二次利用率,提高了利用價值。

5投資估算

投資估算見表3。

6結束語

改造后職工崗位環境大大改善,煙塵排放達標。當前,環保形勢的嚴峻,對污染物排放的要求更加嚴格,早期建設的環保設施很難達到新標準的要求。所以,環保設施需要根據新排放標準進行提效改造。環保標準的提高,要求企業環保治理設施要有足夠的余量,新建環保設施不能只考原有基礎上進行改造,以避免或減少二次建設的慮當時的環保標準,應該超前設計,應對未來可能更加嚴格的標準要求,或者預留改造空間,能夠在原有基礎上進行改造,以避免或減少二次建設的成本。