于要偉 白晨光 梁 棟

(重慶大學(xué)冶金系 )

摘 要 建立高爐無(wú)料鐘布料模型的技術(shù)路線可以分成三類 :物理模型試驗(yàn)研究、經(jīng)典力學(xué)理論和人工智能技術(shù)。本文結(jié)合國(guó)內(nèi)外無(wú)料鐘爐頂布料模型‚對(duì)這三類技術(shù)路線的運(yùn)用過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)的闡述‚總結(jié)出這三類技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)‚并針對(duì)其缺點(diǎn)提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施。

關(guān)鍵詞 無(wú)料鐘布料;物理模型試驗(yàn)研究;經(jīng)典力學(xué)理論;人工智能技術(shù)

1 前言

隨著高爐容積大型化和爐頂壓力的不斷提高‚鐘式爐頂布料已不能滿足靈活布料和密封的需要。而無(wú)料鐘爐頂溜槽布料靈活‚可以實(shí)現(xiàn)單環(huán)布料、多環(huán)布料、螺旋布料和定點(diǎn)布料;設(shè)備密封性好‚現(xiàn)逐步取代鐘式爐頂。布料制度決定著爐料在爐內(nèi)的初始分布‚爐料的初始分布對(duì)爐料下降、煤氣流分布、煤氣利用、高爐順行和長(zhǎng)壽有重要作用。而在傳統(tǒng)高爐操作中‚操作人員通過(guò)探尺、煤氣成分檢測(cè)和操作經(jīng)驗(yàn)等估計(jì)爐料在爐內(nèi)的分布情況‚因此對(duì)正確反映爐料的分布情況具有很強(qiáng)的主觀性和經(jīng)驗(yàn)性。

另外雖然爐頂溫度、十字測(cè)溫、爐頂攝像等裝備已經(jīng)在許多高爐上得到了推廣與應(yīng)用‚但是基于這些監(jiān)控設(shè)備 (尤其是爐頂攝像裝置 )的檢測(cè)手段尚不完善‚對(duì)于生產(chǎn)指導(dǎo)多為定性方面的‚無(wú)法對(duì)上部裝料制度做出準(zhǔn)確的判斷。由此可見(jiàn)‚建立無(wú)料鐘布料數(shù)模的意義十分重大。 從 20世紀(jì) 60年代以后‚國(guó)內(nèi)外許多冶金人士研究了無(wú)料鐘高爐布料‚提出了許多的布料模型。 這些模型雖然采用了不同的技術(shù)路線‚但是所采用的技術(shù)路線大體上可以分成三類:物理模型試驗(yàn)研究、經(jīng)典力學(xué)理論、人工智能技術(shù)。本文從這三類的總體路線、優(yōu)缺點(diǎn)、所用的數(shù)學(xué)方法等幾個(gè)方面‚對(duì)國(guó)內(nèi)外無(wú)料鐘溜槽布料模型進(jìn)行闡述。

2 物理模型試驗(yàn)研究

物理模型試驗(yàn)研究的總體路線是:用某座具體高爐上部 (爐身、爐喉、爐頂設(shè)備等 )縮小模型‚模擬高爐無(wú)料鐘布料全過(guò)程。試驗(yàn)中考察溜槽傾角 α、溜槽轉(zhuǎn)速 ω、節(jié)流閥開(kāi)度 γ、料線 h、批重 p等裝料制度的主要操作參數(shù)分別對(duì)爐料堆尖的位置 N(Nx‚ Ny)、料面堆角 (料面中心角 θ1 和料面邊緣角 θ2)、 粒度徑向分布和氣流分布等料面形狀參數(shù)的影響。

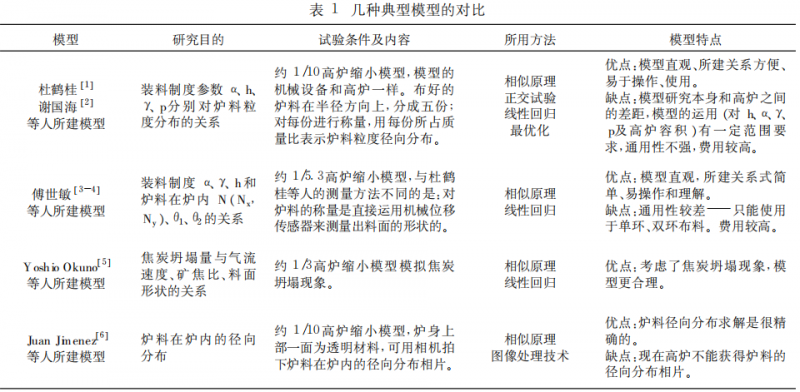

從試驗(yàn)中得到裝料制度操作參數(shù)和料面形狀參數(shù)的大量數(shù)據(jù)‚然后通過(guò)數(shù)學(xué)方法找到這兩組數(shù)據(jù)之間的關(guān)系‚最后把這種數(shù)學(xué)關(guān)系通過(guò)修正 (或不用修正 )‚用于相應(yīng)的高爐生產(chǎn)上。見(jiàn)表 1。

從表 1總結(jié)出來(lái)的優(yōu)缺點(diǎn)‚可以看出‚該技術(shù)路線的主要問(wèn)題是模型通用性不強(qiáng)和試驗(yàn)費(fèi)用較高。因?yàn)槲锢砟P褪且阅匙郀t的具體條件為基礎(chǔ)‚按照相似原理組建起來(lái)的‚試驗(yàn)結(jié)果有很強(qiáng)的針對(duì)性;試驗(yàn)設(shè)備的購(gòu)買及試驗(yàn)次數(shù)很多‚自然會(huì)增加試驗(yàn)費(fèi)用。表 1里有關(guān)物理模型試驗(yàn)研究的優(yōu)缺點(diǎn)是針對(duì)該技術(shù)路線所建立的模型而言‚和其它技術(shù)路線相比較的結(jié)果。比如方便‚若是給定 h值‚就可以直接從所建關(guān)系式找到相應(yīng)的爐料粒度分布、或爐料位置。模型直觀是指物理試驗(yàn)研究本身比其它技術(shù)路線更直接‚可以真實(shí)地看到布料全過(guò)程。

3 經(jīng)典力學(xué)理論

經(jīng)典力學(xué)理論的主要路線是:把爐料在布料過(guò)程的運(yùn)動(dòng)當(dāng)成質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)。該運(yùn)動(dòng)過(guò)程可以分解成三大步驟:爐料從節(jié)流閥流出到溜槽前的運(yùn)動(dòng)、爐料在溜槽上的運(yùn)動(dòng)、爐料從溜槽末端流出到爐喉料面前的運(yùn)動(dòng)及爐料落點(diǎn)的形成。通過(guò)各種方法解出各個(gè)步驟爐料的初速度‚再根據(jù)力學(xué)理論‚列出本步驟的運(yùn)動(dòng)方程‚從中解出爐料的末速度。該速度作為下個(gè)步驟的初速度。這樣反復(fù)求解‚最終可以求出爐料的落點(diǎn)及新的料面形狀。

3.1 爐料從節(jié)流閥到溜槽前的運(yùn)動(dòng)

開(kāi)爐前測(cè)得爐料流量 G和γ的多組數(shù)據(jù)‚用數(shù)學(xué)方法把這些數(shù)據(jù)回歸出兩者之間的關(guān)系 (見(jiàn)表 2)‚再根據(jù)水力學(xué)中的連續(xù)性方程‚就可以求得爐料出節(jié)流閥時(shí)的速度V0與 γ的關(guān)系:

式中 A———節(jié)流閥投影面積;

Ls———節(jié)流閥周邊邊長(zhǎng)。

A、Ls與 γ的關(guān)系見(jiàn)文獻(xiàn) [7]。表 2里 G和 γ或 G和 deff的關(guān)系式‚只是研究者基于不同的爐頂設(shè)備 (如節(jié)流閥規(guī)格、爐罐結(jié)構(gòu) )和原燃料條件回歸出來(lái)的數(shù)學(xué)關(guān)系式。同時(shí)可以看出這些關(guān)系式通用性不是很強(qiáng)‚只能針對(duì)相同或相似條件的高爐才能使用。

爐料以初速度 V0從節(jié)流閥流出‚經(jīng)過(guò)下密封閥、波紋管、眼鏡閥和中心喉管等最后落到溜槽上。在這個(gè)過(guò)程里‚由爐料運(yùn)動(dòng)方程可得爐料入溜槽前的速度V1或是直接由庫(kù)倉(cāng)公式推導(dǎo)出來(lái) V1(見(jiàn)表 3)。

從表 3可以看出‚陳令坤和任延志都考慮了爐料與中心喉管及爐料與溜槽的碰撞‚只是方程的形式不一樣而已‚K÷相當(dāng)于 K ∗ KOcosα。而任延志和V.R.Radhakrishman的方程形式雖然一樣‚但是物理意義卻相差很大。還可以看出由運(yùn)動(dòng)方程解出的要比直接由庫(kù)倉(cāng)公式導(dǎo)出的 V1更精確、合理。

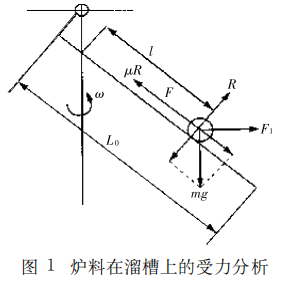

3.2 爐料在溜槽上的運(yùn)動(dòng)

爐料在溜槽上的運(yùn)動(dòng)受到諸多力的作用‚做變加速滑落運(yùn)動(dòng)。這些力分別是:①重力 (mg)、②慣 性離心力 (F1 =ω 2m lsinα)、③科氏慣性力 (coriolis force) (F2 =2mVωsinα)、④溜槽對(duì)爐料的摩擦力 (μR)、⑤爐料的潛體阻力 ⑥溜 槽對(duì)爐料的反作用力 (R=mgsinα-ω 2lmsinaαcosα)。 其中 m是爐料的質(zhì)量‚l為爐料在溜槽上的有效長(zhǎng)度‚V是爐料速度。各力的分布見(jiàn) 1圖‚其中科氏慣性力與重力‚慣性離心力垂直‚即垂直紙面向外 (圖 1中沒(méi)有標(biāo)出 )。

⑥溜 槽對(duì)爐料的反作用力 (R=mgsinα-ω 2lmsinaαcosα)。 其中 m是爐料的質(zhì)量‚l為爐料在溜槽上的有效長(zhǎng)度‚V是爐料速度。各力的分布見(jiàn) 1圖‚其中科氏慣性力與重力‚慣性離心力垂直‚即垂直紙面向外 (圖 1中沒(méi)有標(biāo)出 )。

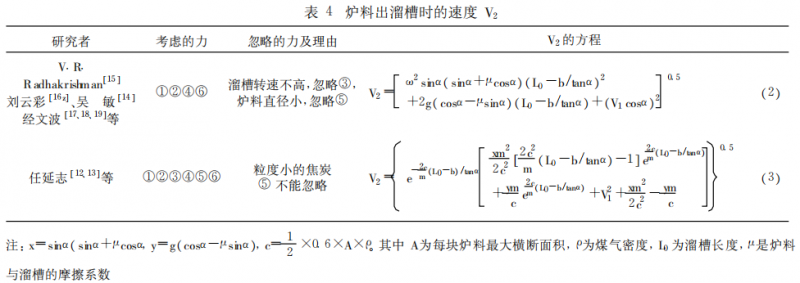

圖 1 爐料在溜槽上的受力分析 在求得 V1 后‚對(duì)爐料在溜槽上的運(yùn)動(dòng)‚列運(yùn)動(dòng) 方程并結(jié)合初始條件 (l=0時(shí)‚V=V1‚l=L0 -b/ tanα時(shí)‚V=V2)可得爐料出溜槽時(shí)的速度 V2。在此 過(guò)程中‚因?yàn)榭紤]爐料受力多少的不同 (見(jiàn)表 4)‚雖 然得到 V2的值相差不大‚但最后對(duì)爐料落點(diǎn)的影響會(huì)很大。

比較表 4爐料出溜槽時(shí)的速度‚可知 (3)式考 慮煤氣阻力的作用‚計(jì)算更接近真實(shí)情況‚同時(shí)也更 復(fù)雜‚且 m是個(gè)不易知道的量。M值的大小肯定對(duì)V2會(huì)有影響。

3.3 爐料在爐喉空區(qū)的運(yùn)動(dòng)

爐料在爐喉空區(qū)內(nèi)運(yùn)動(dòng)‚受到重力和煤氣阻力(常把此力忽略 )的雙重作用‚當(dāng)它出溜槽末端的速度 V2已知后‚它的軌跡可以直接從運(yùn)動(dòng)方程解出‚再由運(yùn)動(dòng)軌跡就可以求得落點(diǎn)坐標(biāo)。爐料在溜槽末端的速度分解成三個(gè)分量:沿高爐中心線方向 z軸的速度 Vz=-V2cosα‚沿溜槽末端切線方向的速度 Vθ=ω(L0-b/tanα)sinα‚沿爐喉半徑方向的速度 Vr =V2sinα。沒(méi)有考慮煤氣阻力的情況下‚分別在三個(gè)方向上列出各自的運(yùn)動(dòng)方程。三個(gè)方向上的運(yùn)動(dòng)方程如下:

切線方向:θ=Vθt

半徑方向:r=(L0-b/tanα)sinα+tV2sinα

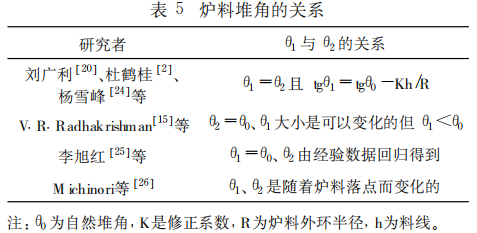

建立布料數(shù)模的目的是求出爐料在爐內(nèi)料面的分布情況‚即爐面形狀。當(dāng)爐料的落點(diǎn)和上一批爐料的料面形狀已知時(shí)‚這時(shí)只要求解出爐料的堆角(料面中心角 θ1 和料面邊緣角 θ2)‚再結(jié)合適當(dāng)?shù)牧厦嫘螤罴僭O(shè)條件‚就可以求得料面形狀。然而在求爐料的堆角時(shí)有很大的分歧‚見(jiàn)表 5。

從表 5可以看出不同的研究者求解 θ1 和 θ2 的值相差很大‚由此引起所建模型求得的料面形狀也會(huì)相差較大。

綜合經(jīng)典力學(xué)理論建模的技術(shù)路線的全過(guò)程‚可以看出以下幾點(diǎn):

(1) 爐料出節(jié)流閥的速度 V0 與節(jié)流閥開(kāi)`度 γ 關(guān)系式模型的建立。在建模時(shí)‚不僅要考慮模型的 通用性‚而且還要考慮節(jié)流閥常期工作中的磨損情況。基于這兩點(diǎn)‚可以考慮用經(jīng)驗(yàn)公式和人工智能技術(shù)相結(jié)合的方法。先用經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算‚然后用人 工智能技術(shù)作為修正和驗(yàn)證手段。

(2) 爐料入溜槽時(shí)的速度 V1 的求解。不僅要考慮爐料與中心喉管的碰撞‚而且還要考慮爐料與溜槽的碰撞。

(3) 爐料在溜槽上的受力‚不僅要考慮爐料受到重力、離心力、摩擦力、溜槽對(duì)爐料的反作用力‚而且還要考慮爐煤阻力和哥氏力對(duì)爐料的影響。

(4) 在求解料面形狀的時(shí)候‚對(duì)爐料堆角值的計(jì)算‚這是影響料面形狀的主要因素。

4 人工智能技術(shù)

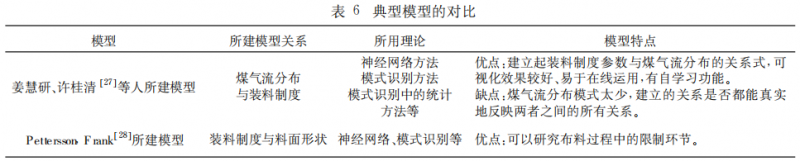

人工智能技術(shù)用于布料的總體路線:煤氣流分布、或煤氣利用率等反映爐料在爐內(nèi)分布的物理量分成若干個(gè)等級(jí)‚并組成標(biāo)準(zhǔn)模式庫(kù)‚每一個(gè)等級(jí)對(duì)應(yīng)著一種裝料制度。這種對(duì)應(yīng)關(guān)系的建立是通過(guò)人工神經(jīng)網(wǎng)格、模式識(shí)別等方法來(lái)確定的。一旦給定一種物理量模式‚就可以通過(guò)人工智能的方法‚找到待識(shí)別的模式和標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)里一樣的那種模式‚或是較接近 (最優(yōu) )的模式‚從而找到相應(yīng)的裝料制度。反之也然。幾種典型模型的對(duì)比見(jiàn)表 6。

該技術(shù)路線的主要缺點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)模式庫(kù)不夠完整‚不能全部代表所要表示的關(guān)系式。一旦給定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)式庫(kù)里沒(méi)有訓(xùn)練過(guò)的關(guān)系式‚不能正確找到所需要的物理量。

5 結(jié)論

綜上所述‚物理模型試驗(yàn)研究和人工智能技術(shù)這兩類技術(shù)路線‚分別是基于物理試驗(yàn)和人工智能技術(shù)找到裝料制度參數(shù)和爐料在爐內(nèi)的分布參數(shù)之間的直接關(guān)系式。它們的共同點(diǎn)是這兩組參數(shù)之間的關(guān)系是一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。人工智能技術(shù)路線優(yōu)于物理模型試驗(yàn)研究的一點(diǎn)是能吸收新的關(guān)系式‚并把這種關(guān)系式作為標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的一部分‚為以后出現(xiàn)相同或類似的模式積累經(jīng)驗(yàn)‚即自學(xué)習(xí)功能。 經(jīng)典力學(xué)理論的技術(shù)路線不同于其它技術(shù)路線的是對(duì)這種對(duì)應(yīng)關(guān)系的求解方法。此方法不是簡(jiǎn)單地通過(guò)回歸 尋優(yōu)等方法得到兩者之間的直接關(guān)系式‚而是通過(guò)研究布料規(guī)律、爐料運(yùn)動(dòng)的軌跡及其原理‚加上一定的假設(shè)條件‚運(yùn)用數(shù)學(xué)和物理學(xué)的知識(shí)‚求解出來(lái)的。該技術(shù)路線的最大缺點(diǎn)是在求解料面形狀的過(guò)程中‚每個(gè)步驟都要正確、合理‚否則將會(huì)影響到最終結(jié)果。

表 7是三類技術(shù)路線的對(duì)比表。從中不難看出‚這三類技術(shù)路線不但各有自已的優(yōu)缺點(diǎn)‚而且不同技術(shù)路線之間的優(yōu)點(diǎn)是互補(bǔ)的。若兩類、或三類技術(shù)路線共同或交叉使用‚就可以相互取長(zhǎng)補(bǔ)短

參 考 文 獻(xiàn)

[1] 謝國(guó)海‚杜鶴桂‚趙正清.攀鋼 4號(hào)高爐無(wú)料鐘爐頂燒結(jié)礦粒度分布規(guī)律及數(shù)學(xué)模型 [J].鋼鐵釩鈦‚1989‚(2):20-25.

[2] 杜鶴桂‚謝國(guó)海.無(wú)料鐘爐頂高爐布料氣流分布模擬研究 [J].煉鐵‚1989‚(5):48-53.

[3] 傅世敏‚王立冬.無(wú)鐘爐頂布料料面測(cè)定及料面數(shù)模 [J].煉鐵‚1991‚(2):15-19.

[4] 傅世敏‚周國(guó)凡.湘鋼 2號(hào)高爐 PW爐頂料面數(shù)學(xué)模型應(yīng)用研究 [J].武漢鋼鐵學(xué)院學(xué)報(bào)‚1994‚(1):1-5.

[5] YoshioOkuno.DevelopmentofaMathematicalModelforBurdenDistributioninaBlastFurnace.in:44thIronMakingConference‚Detroit‚proc. 1985‚pp.543-552.

[6] JuanJIMENEZ‚JavierMOCHON‚AntonioFORMOSO‚etal.BurdenDistributionAnalysisbyDigitalImageProcessinginaScaleModelofaBlast FuranceShaft[J].ISIJ‚2000‚(2):114-120.

[7] 馬鋼 2500m3高爐無(wú)料鐘爐頂節(jié)流閥特性的研究 [J].煉鐵‚1995(3):37-40.

[8] 高征鎧‚戴建華‚蔣星華等.濟(jì)鋼 1750m3高爐無(wú)料鐘布料仿真模型 [J].煉鐵‚2005‚(5):33-35.

[9] 王平.串罐無(wú)料鐘料流軌跡與寬度測(cè)定及其分析 [J].鋼鐵‚2003‚(3):8-12.

[10] K.Yoshimasa‚T.Jimbo‚T.Joko‚etal.Investigationsofbell-lesschargingbasedonfullscalemodelexperiments‚Trans.ISIJ‚24(1984)799.

[11] 任延志‚盛義平.高爐溜槽布料器的布料規(guī)律 [J].鋼鐵‚1995‚(5):5-8.

[12] 任延志‚趙靜一‚喬長(zhǎng)鎖‚等.爐料的潛體阻力對(duì)高爐布料的影響.鋼鐵‚1998‚(5):1-8.

[13] 任延志‚金聽(tīng)‚景奉儒.無(wú)鐘溜槽結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)高爐布料的影響.鋼鐵‚2003‚(11):9-11.

[14] 吳敏‚田超‚曹衛(wèi)華.無(wú)料鐘高爐布料模型的研究與應(yīng)用 [J].控制工程‚2006‚(9):490-493.

[15] V.R.Radhakrishman‚K.MaruthyRam.Mathematicalmodelforpredictivecontrolofthebell-lesstopchargingsystemofablastfurnace[J]. Jouranlofprocesscontrol‚2001(11):565-586.

[16] 劉云彩.高爐布料規(guī)律 [M].北京:冶金工業(yè)出版社‚2005‚24-25.

[17] 經(jīng)文波‚陳小雷.無(wú)料鐘高爐應(yīng)用數(shù)學(xué)模型研究 [J].中國(guó)冶金‚2004‚(2):29-32.

[18] 經(jīng)文波‚談云蘭.無(wú)料鐘布料數(shù)學(xué)模型在南鋼高爐布料中的應(yīng)用 [J].江西冶金‚2006‚(5):9-12.

[19] 經(jīng)文波‚陳小雷.無(wú)料鐘高爐布料數(shù)學(xué)模型研究 [J].冶金自動(dòng)化‚2003‚(1):29-31.

[20] 劉廣利‚田仙仙.帶螺線的無(wú)料鐘高爐多環(huán)布料仿真系統(tǒng) [J].http://www.paper.edu.cn‚中國(guó)科技論文在線.

[21] 劉慰?jī)€‚葉肇寬.無(wú)料鐘高爐爐頂設(shè)備中布料的研究工作 [J].鋼鐵‚1983‚(5):1-7.

[22] 陳令坤‚于仲潔‚周曼麗.高爐布料數(shù)學(xué)模型的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用 [J].鋼鐵‚2006‚(11):13-16.

[23] 余艾冰‚杜鶴桂.高爐無(wú)鐘爐頂爐料運(yùn)動(dòng)的理論解析 [J].東北大學(xué)學(xué)報(bào)‚1986‚(4):71-78.

[24] 楊雪峰‚李軟.昆鋼 6號(hào)高爐布料規(guī)律研究 [J].煉鐵‚2002(s):26-29.

[25] 李旭紅.無(wú)鐘爐頂布料規(guī)律及其預(yù)測(cè)模型開(kāi)發(fā)進(jìn)展 [J].包鋼科技‚2000‚(4):12-14.

[26] MichinoriHATTORI‚BungoIINO‚AkioSHIMOMURA‚etal.DevelopmentofBurdenDistributionSimulationModelforBell-lessTopinaLarge BlastFurnaceandItsApplication[J].ISIJ‚1993‚(10):1070-1077.

[27] 姜慧研‚許桂清‚周建常.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)專家系統(tǒng)在高爐布料控制中的應(yīng)用 [J].基礎(chǔ)自動(dòng)化‚2000‚(1):1-3.

[28] PetterssonFrank‚HinnelaJan‚SaxenHenrik.Evolutionaryneuralnetworkmodelingofblastfurnaceburdendistribution[J].MaterialsandManu- facturingProcesses‚2003(18):385-399.

[29] 劉 臻.酒鋼 1號(hào)高爐無(wú)鐘爐頂布料實(shí)驗(yàn)研究 [D].東北大學(xué)大碩士學(xué)位論文‚2000.