鋼鐵生產過程中二氧化碳排放情況

據世界金屬導報報道,中國長流程企業平均噸鋼二氧化碳排放量在2.1噸左右,短流程噸鋼二氧化碳排放量僅0.9噸。長流程(燒結/球團—高爐—轉爐—軋鋼)生產工藝的二氧化碳排放要大大高于短流程。由于中國部分聯合鋼鐵企業的電爐兌入鐵水,導致二氧化碳排放高于其他國家的電爐。BHP數據也顯示,中國平均噸鋼二氧化碳排放量在1.8噸,高于全球主要地區,僅略低于印度。

噸鋼二氧化碳排放主要取決于金屬料來源。發達國家廢鋼資源相對比例較高,中國、印度生鐵與直接還原鐵的比例較高,噸鋼二氧化碳排放量較大。此外,從高爐壽命來看,中國高爐平均壽命僅12年,可見短期減少高爐產能的可能性比較小。

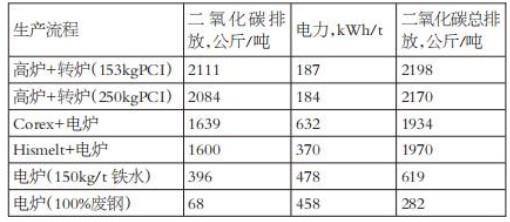

表為不同流程生產1噸鋼水產生的二氧化碳排放量

上表詳細對比了在不同工藝、不同原料的情況下,整個鋼鐵生產過程中二氧化碳的排放量。

從表中可以看出,長流程高爐+轉爐生產工藝的二氧化碳排放量最大,噸鋼基本在2.1噸以上,而100%廢鋼的電爐工藝排放量僅282公斤,同一工藝也可以通過改變生產參數降低二氧化碳排放,如提高高爐入爐品位、增加噴吹煤量等。

根據國際鋼協的計算方法,某鋼廠測算了長流程不同生產工藝的二氧化碳排放量。計算表明,生產1噸碳素鋼,共產生2183.2公斤二氧化碳。其中,煉鐵工序碳排放量最大為762.6公斤,其次是自備電廠、燒結工序和軋鋼工序,碳排放量分別為558.4公斤、398.9公斤和271.6公斤,煉鋼和球團工序二氧化碳排放量更小,分別為148.4公斤和43.3公斤。

雖然不同企業、不同機構公布的數據不同,但總體而言高爐—轉爐生產工藝的二氧化碳排放量大大高于短流程工藝。長流程工藝中,煉鐵環節的二氧化碳排放量占比最高。對比不同國家、不同地區的板材和長材噸鋼二氧化碳排放量,可以看出,板材要大大高于長材,主要原因仍在于板材多用高爐—轉爐長流程工藝生產,而長材多用短流程工藝生產。

用市場政策來促進二氧化碳的減排

發達國家二氧化碳減排政策主要是建立碳交易市場。目前,歐盟二氧化碳的價格在25歐元/噸左右,歐盟通過給鋼鐵企業二氧化碳排放配額,每年進行調整,配額不夠則要通過碳市場來購買。

為了降低二氧化碳排放,鋼鐵企業紛紛開發新的技術和工藝,比如,碳捕捉利用與封存(CCUS)、氫冶金等。我國已經開始試行了北京、上海、重慶、天津、湖北、深圳、廣東七大碳交易市場。全國碳市場第一個履約周期于2021年1月1日正式啟動,標志著全國碳市場建設和發展進入了新階段。接下來,生態環境部將加快推進全國碳排放權注冊登記系統和交易系統建設,逐步擴大市場覆蓋行業范圍,豐富交易品種和交易方式,有效發揮市場機制在控制溫室氣體排放、促進綠色低碳技術創新、引導氣候投融資等方面的重要作用。

在試行的碳市場中,廣東地區企業配額分配主要采用基準線法、歷史強度下降法和歷史排放法三種方式。對于鋼鐵行業的煉焦、石灰燒制、球團、燒結、煉鐵和煉鋼工序采用基準線法(企業配額=產量×基準值);鋼鐵行業的自備電廠則采用歷史強度下降法(企業配額=產量×歷史平均碳排放強度×年度下降系數);鋼鐵行業的壓延與加工工序則采用歷史排放法(企業配額=歷史平均碳排放量×年度下降系數,其中鋼鐵企業的免費配額比例為97%)。

近期工信部要求,鋼鐵行業的二氧化碳減排要以政策控制粗鋼產量為主要手段,但具體政策仍未出臺。與國外不同的是,工信部直接要求降低全國粗鋼產量,既未要求降低碳排放,也未從提高效率、技術水平、開發低碳生產技術等手段出發,而是直接管理企業的粗鋼產量。若實施以控制碳排放為目的的粗鋼減產政策,我們預計有以下影響:

長流程企業首當其沖受到影響。因為其噸鋼碳排放量大大高于短流程企業,而長流程企業的高爐煉鐵環節又是重中之重,如果限制高爐生產,長流程企業可能多用廢鋼或直接還原鐵等來代替高爐鐵水加入到轉爐中冶煉,但替代比例會受到熱量不足的影響。對短流程企業來說,主要原料為廢鋼,主要能源為電力,碳排放大大低于長流程企業,預計受到的影響較小。目前,我國短流程電爐多用來生產棒、線、型材,受影響相對較小,長流程的限產則更多會影響熱卷的供給。

目前來看,2021年國內經濟持續向好,各項指標均處于較高水平。房地產銷售、挖機、用電量、鐵路貨運量等數據均顯示,2021年粗鋼消費將會繼續增長。同時,由于國內鋼材不能滿足需求,必定會導致進口繼續增加,如2020年鋼材與鋼坯凈進口增加了3700萬噸,出口繼續下降。

在產量減、消費增的情況下,限產政策能確定的是利多鋼材利潤,是原料下跌讓利還是鋼價上漲讓利,則取決于原料本身的基本面以及減產對原料需求的傳導過程和路徑。假設國內粗鋼產量下降2000萬噸,考慮國內廢鋼每年增量2000萬噸,則需要減少鐵水產量4000萬噸,對應鐵礦石需求減少6400萬噸,焦炭需求減少1600萬噸,但鋼材需求仍需要增加供給來滿足,在國內供給不增的情況下,國外會通過增產來滿足這部分缺口。

如果海外鋼鐵產能足夠,那么意味著國外鋼材增產,對應的鐵礦石和焦炭需求增加。如果海外鋼鐵產能不足,鋼材利潤則將大幅增加。目前來看,如日本、美國、歐洲的鋼鐵產能利用率仍然偏低,產能釋放仍需一定時間。考慮國內鋼鐵企業在原料物流、庫存、采購方面的效率和優勢,海外鋼鐵企業的增產必定需要更多的原料庫存。因此,國內限產短期略利空原料,但中長期來看,對原料基本面影響不大。

與此同時,市場有政府將降低鋼材出口退稅的傳言。降低鋼材出口退稅將會對鋼價產生不利影響。從基本面看,更多的鋼材留在國內,加大國內供給。若鋼材消費向好,企業利潤增加,產量會繼續增加,則達不到降低產量的目的。若國內消費平穩,減少出口,國內供給增加導致國內鋼材價格下跌,鋼材利潤下降至虧損,企業被迫減產,這樣又違背了供給側結構性改革的初衷。因此,該政策僅適用于鋼價過高,以致下游難以接受。從品種來看,2020年板材出口比例約61%;棒、線、型材分別約為13%、4%和5%;從出口退稅率來看,板材的出口退稅多在13%左右,棒、線、型材僅部分合金/不銹鋼品種維持13%的出口退稅,大多沒有退稅的優惠。因此,減少出口退稅比例對板材的出口影響比較大。此外,根據2021年全國粗鋼減產的目標來看,政策有可能從環保、能耗等角度,限制環保評級為C類、D類企業的產量或污染物排放。因此,需要關注政策的執行時間對鋼材的影響。